新着情報

news【新築=安心?】新築で子どもが体調を崩す原因とWB工法の可能性

◆はじめに

「新築の家は安全」——そう信じて家を建てる方は多いでしょう。

ところが、実際に新居に移った後、「子どもの咳が止まらない、アレルギー症状が強くなる、肌に湿疹が出る」など、思いがけない体調不良に悩むご家庭が増えています。

せっかくのマイホームで、子どもが体調を崩してしまう……。

その背景には、現代の住環境に潜む「化学物質と高気密化」という落とし穴があり、近年は「シックハウス症候群」として社会的にも大きな問題とされています。

◆シックハウス症候群とは

「シックハウス症候群」とは、主に新築やリフォームした住宅・建物の中で発生する 体調不良の総称 です。

・頭痛、めまい

・のどや目の痛み・乾燥感

・鼻づまり、咳

・倦怠感、集中力の低下、睡眠障害

・アレルギー反応(皮膚炎や喘息の悪化)

原因は、建材や接着剤、塗料、ビニールクロスなどから揮発する 化学物質(VOC:揮発性有機化合物) や、ダニ・カビなどの生物的要因、換気不足などと考えられています。

簡単に言えば、シックハウス症候群=“家が原因で体調を崩す現象” です。

近年は規制が進んだものの、敏感な人や子供にとっては引き続き注意が必要な問題です。

◆原因①:室内に放散される化学物質

新築時に使用される建材・接着剤・塗料・ビニールクロスには、「ホルムアルデヒド」や「トルエン」などの揮発性有機化合物(VOC)が含まれています。

これらは時間の経過とともに揮発し、室内空気中に放散されます。

厚生労働省は、VOCの長期曝露が「頭痛、倦怠感、アレルギー反応」などを引き起こす可能性を指摘しており、とくに免疫力の弱い子供や乳幼児に影響が出やすいことが分かっています。

・ホルムアルデヒド

建材や家具の接着剤、合板などに多く含まれます。刺激臭があり、シックハウス症候群の代表的な原因物質です。

・トルエン・キシレンなどのVOC

塗料、接着剤、内装仕上げ材に多く使用されます。中枢神経系に作用し、長期曝露で「頭痛・めまい・集中力低下・睡眠障害」などの症状を引き起こすことが報告されています。

日本では2003年に「シックハウス対策」が建築基準法に盛り込まれ、換気設備の設置義務化や、ホルムアルデヒドの使用量規制(F☆☆☆☆基準)などが導入されました。しかし、完全にゼロにできるわけではなく、微量でも敏感な子供やアレルギー体質の人には症状が出やすいのが実情です。

つまり、「新築=安全」とは限らず、

住み始めてから数年にわたりVOCが揮発し続けることを理解しておく必要があります。

国土交通省 建築基準法に基づくシックハウス対策についてhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000043.html

◆原因②:高気密高断熱住宅による“滞留”

近年主流の高気密高断熱住宅は、省エネ性に優れる一方で、室内の空気の流動が乏しいという欠点を抱えています。本来であればVOCは外部へと排出されるべきですが、気密性が高い住宅では化学物質が逃げ場を失い、室内に滞留します。さらに室内の壁紙によく使われるビニールクロスは湿気や化学物質を吸着せず、放散した成分を押しとどめる役割も果たさないため、結果的に「化学物質がこもる環境」が生まれるのです。

また、湿度が高い環境も健康被害において大きな要因となります。湿度が高いとホルムアルデヒドの放散量が増えるだけでなく、カビが発生しやすくなり、それを餌にダニも増殖します。高気密住宅は外気との空気交換が少ないため、内部にこもった湿気が排出されにくく、「湿気 → カビ → ダニ → アレルゲン増加」という悪循環が起こりやすい構造を持っています。

◆24時間換気システム義務化の背景

2003年の建築基準法改正で、新築住宅には「24時間機械換気システム」の設置が義務化されました。目的は「シックハウス症候群対策」。特にホルムアルデヒドやVOCが室内にこもらないよう、強制的に空気を入れ替える仕組みを導入する必要があるとされたためです。ただし、これは「完璧な対策」ではなく、機械に頼る以上は維持管理が不可欠です。

・フィルター交換・清掃

→ フィルターがほこりやカビで目詰まりすると換気性能が落ち、逆に空気が汚れる原因になる。

ダクト内専門業者による清掃が必要

・ダクト内の清掃

→ 熱交換換気システムのようにダクトの長いものは専門業者による清掃が必要。一般的には 5〜10年に1回 、戸建てで5万〜15万円程度

・電気代やランニングコスト

→ 24時間動かすため電気代がかかる(数百円〜千円程度/月)。

・音・風の不快感

→ ファンの音や風の流れが気になる人もいる。

特にダクトが長い場合や、湿気の多い環境ではカビやダニの温床になることも。放置すると「換気効率低下」「嫌な臭い」「健康リスク」に直結するのです。

◆実際に増えている“子供のアレルギー”

最新の疫学調査によると、約40〜50% の子供が何らかのアレルギー疾患を持っており、

気管支喘息は小学生~中学生では 10人に1人前後、

アトピー性皮膚炎は 10〜20% 程度(=5~10人に1人)、

アレルギー性鼻炎は 30〜50% 程度 といった報告があります。

※ただし調査方法・対象年齢・地域等によって幅があります。

特に喘息やアトピーは、住環境の影響を受けやすいとされています。新築での体調不良は、残念ながら珍しいものではなくなっているのが現状です。

厚生労働省 アレルギー疾患の多様性、生活実態を把握するための疫学研究https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/163448?utm_source=chatgpt.com

◆解決のカギは「空気の流れ」

では、どうすれば子どもたちを化学物質の影響から守れるのでしょうか。

今注目されているのが、WB工法です。

WB工法は、「壁の中に空気が自然に流れる仕組みをつくり、室内にこもった湿気や化学物質を外へと排出」します。機械に頼らず、建物そのものが“呼吸”するように換気を行うため、空気が澱まない住環境を実現できます。結果として、化学物質の濃度が下がり、シックハウス症候群やアレルギーリスクを減らす効果が期待されるのです。

「化学物質をゼロにする」のは現実的に不可能です。なぜなら、多くの建材に微量ながら化学物質が含まれているからです。重要なのは、化学物質をため込まない仕組みをつくること。さらにその仕組みが機械に頼らない自然の力で出来る事。その両方が叶うのが、WB工法なんです。

◆WB工法(通気断熱工法)の仕組みと実験データ

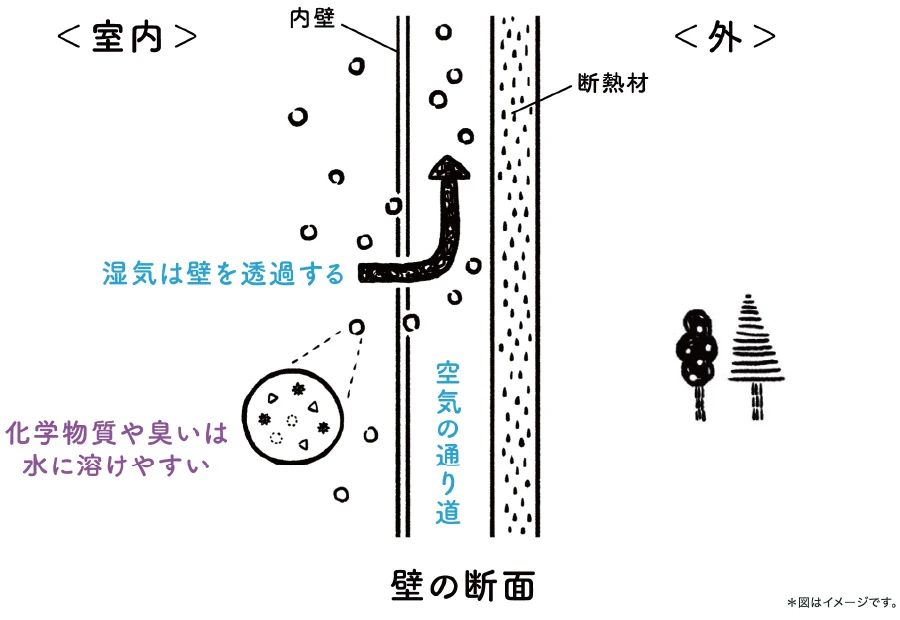

1. 湿気を通す壁

一般的な住宅な壁紙には「ビニールクロス」が使われていますが、WB工法の家では「コットンクロス」を使用します。コットンクロスには、目にみえないほどの小さな穴が空いているため、皮膚呼吸をするように湿気を上手に外に逃がしてくれます。土壁の原理を応用し、生活臭や有害な化学物質も湿気と一緒に壁を通過し屋外へ排出されます。

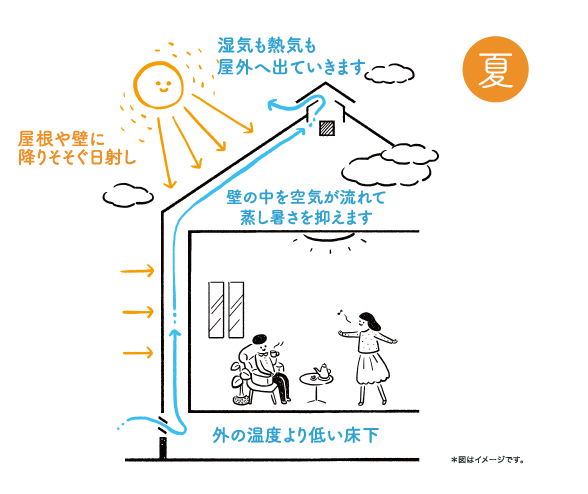

2. 壁の中の通気性

1.で排出された湿気は、内壁と断熱材の間に透過します。そこに空気の道(通気層)を作ることで、外まで排出される仕組みです。下の換気口から入った空気は、床下のひんやりした空気と混ざって壁の中を上昇します。通気層に上昇気流が発生し、自然な空気の流れが、焼け込みの熱を緩和し、無駄な湿気を一掃する仕組みです。同時に床下の涼しい空気を利用することで、壁の中の温度もあがらず夏は快適です。湿気の影響で木材が劣化する恐れもありません。

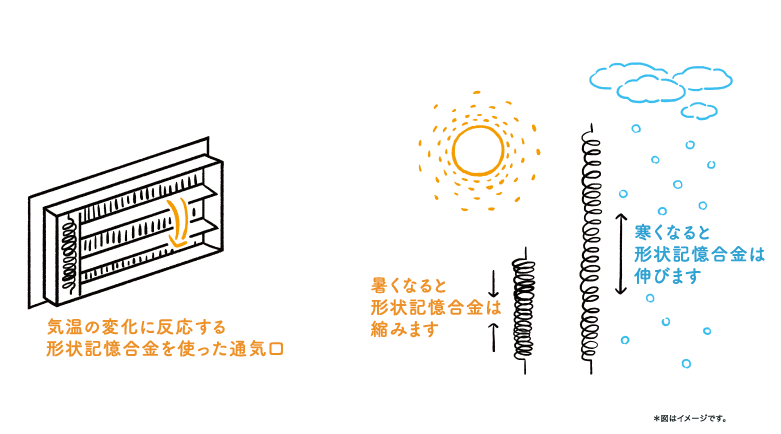

3.気温の変化で開閉する通気口

通気層の出入り口には通気口がセットされています。気温の変化で伸縮する形状記憶合金を利用しています。夏は形状記憶合金が縮むことで通気口が開き、夏の熱い空気を上昇気流で逃がします。

冬は形状記憶合金が伸びることで通気口が閉じ、冷気を遮断し、冬の冷え込みを抑えます。完全に換気口が閉じているわけではなく、ゆるく壁の中を新鮮な空気が流れることで、空気の断熱効果も期待できます。

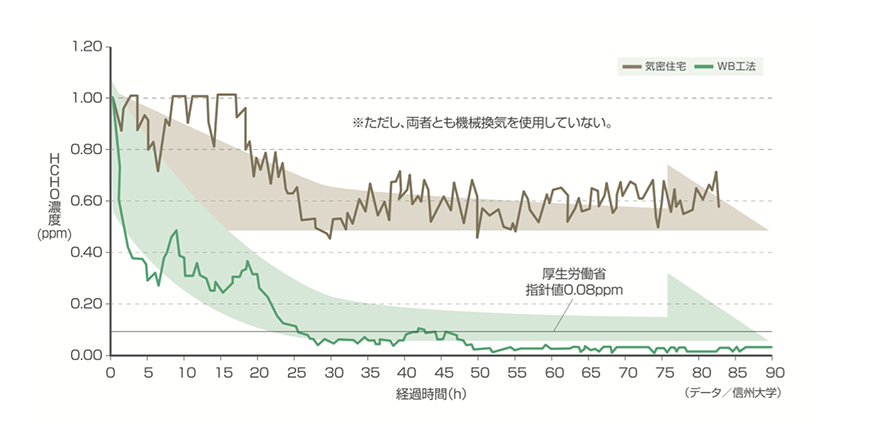

3.実験データ

WB工法を採用した住宅の実験で、「室内ホルムアルデヒド濃度の時間変化」が測定されています。同じ構造・同じ内装建材を使用した2棟を比較し、どちらも機械的換気なしの状態で24時間測定した結果、WB工法の住宅ではホルムアルデヒド濃度の低下が早く、滞留時間が短くなっているというデータがあります。ホルムアルデヒドは湿気と結びつきやすい性質を持っており、コットンクロスから通気口を通り、自然の力で外に排出されるのです。

WB HOUSE開発元公式サイト 実験データhttps://www.wb-house.jp/wb/exp_data?utm_source=chatgpt.com

◆まとめ

・新築でも化学物質や湿度が原因で子供の体調を崩すケースがある

・高気密高断熱住宅は、VOC、湿気の滞留を招きやすい

・子供のアレルギー疾患は増加しており、住環境との関連が示唆されている

・WB工法の通気構造によって、VOC・ホルムアルデヒドの濃度滞留を短縮できる

・湿度・結露の改善により、アレルゲン源の発生を抑制

・機械換気に頼らず、省エネで換気システム問題も解決

「新築=安心」とは限りません。家族が本当に安心して暮らせる家とは何か、私たち自身で選択する時代に入っています。その中で、WB工法は「湿気と化学物質をためない構造」「自然な通気」という観点から、有効な選択肢のひとつになるはずです。

👉 「WB工法の家にお住まいの方へのインタビュー記事」→https://taiyukosha.com/voice/

👉問い合わせフォーム→https://taiyukosha.com/contact/