家づくりブログ

blog【南海トラフ地震】家族と家を守るためにできること

南海トラフ地震 発生確率80%へ引き上げ

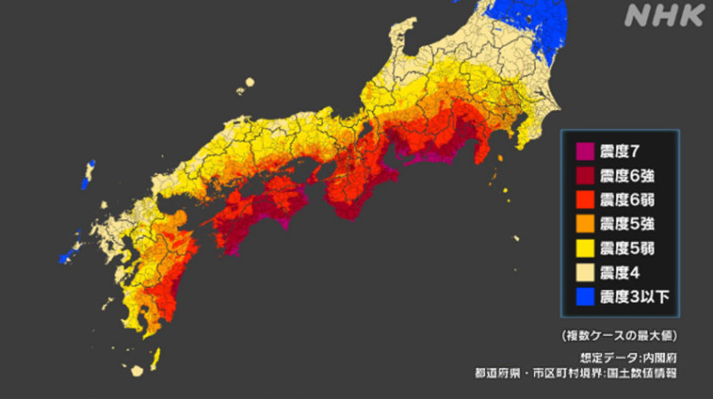

南海トラフ地震の30年以内の発生確率が、政府の地震調査委員会によって「80%程度」に引き上げられました。南海トラフとは、静岡県の駿河湾から九州東方沖にかけての海底にある溝状の地形のことです。フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む境界に位置し、過去に繰り返し大規模な地震が発生しており、これを「南海トラフ地震」と呼びます。大体100年から150年間隔で起きており、1946年に起きた最後の南海トラフ地震から、今年で79年。これはいつ発生してもおかしくない状況であることを意味します。

実際に南海トラフで地震が起きた時、震源に近い高知県や静岡県などで震度7の揺れが予想されています。震度6弱以上の揺れが神奈川県から鹿児島県にかけての24の府県、その他関東から九州にかけての広い範囲で震度5弱以上の強い揺れが想定されています。その結果、死者29万8000人、全壊・焼失235万棟という想定が出されました。東日本大震災の死者は1万5000人余り、南海トラフ巨大地震の想定をみると改めてその影響の深刻さがわかると思います。

家屋倒壊による被害

地震による死傷者の主な原因は、建物の倒壊、家具の転倒・落下、火災、そして避難生活における関連死です。特に、建物の倒壊による圧死や窒息死が多く、家具の転倒や落下は負傷の原因として大きな割合を占めています。能登半島地震で、石川県が24年2月に発表した死亡者数129名のうち、86%の方の死因が「家屋倒壊」によるものでした。阪神・淡路大震災でも、地震当日に犠牲になった5,036名のうち、76%の方が地震発生から1時間以内に亡くなっており、この内9割が「家屋倒壊」による圧迫死や窒息死でした。2つの地震に共通するのは、「キラーパルス」と呼ばれる地震の揺れが1~2秒間の周期となる揺れ方です。キラーパルスによる揺れは、特に古い木造住宅への影響がとくに大きく、家屋がゆっくり大きく揺れて、それが続くことで倒壊してしまいます。

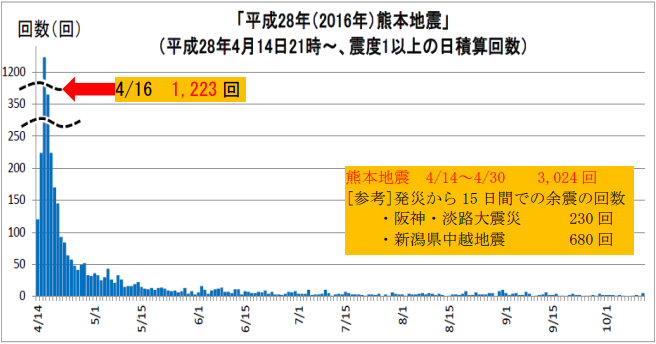

繰り返される余震…熊本地震では3,024回の余震を記録

大きな地震がやってくるのは一度だけとは限らず、キラーパルス( 地震の揺れが1~2秒間の周期となる揺れ方)や余震が発生した場合、家はダメージを蓄積し、次の揺れに耐えられない可能性があります。下の表のように熊本地震では4/14~4/30日の間に3,024回もの余震がありました。1回の地震に耐えられるだけでは現実問題意味がありません。繰り替えし起こる余震からも家を守り、被害を最小限におさえる対策を講じる必要があります。

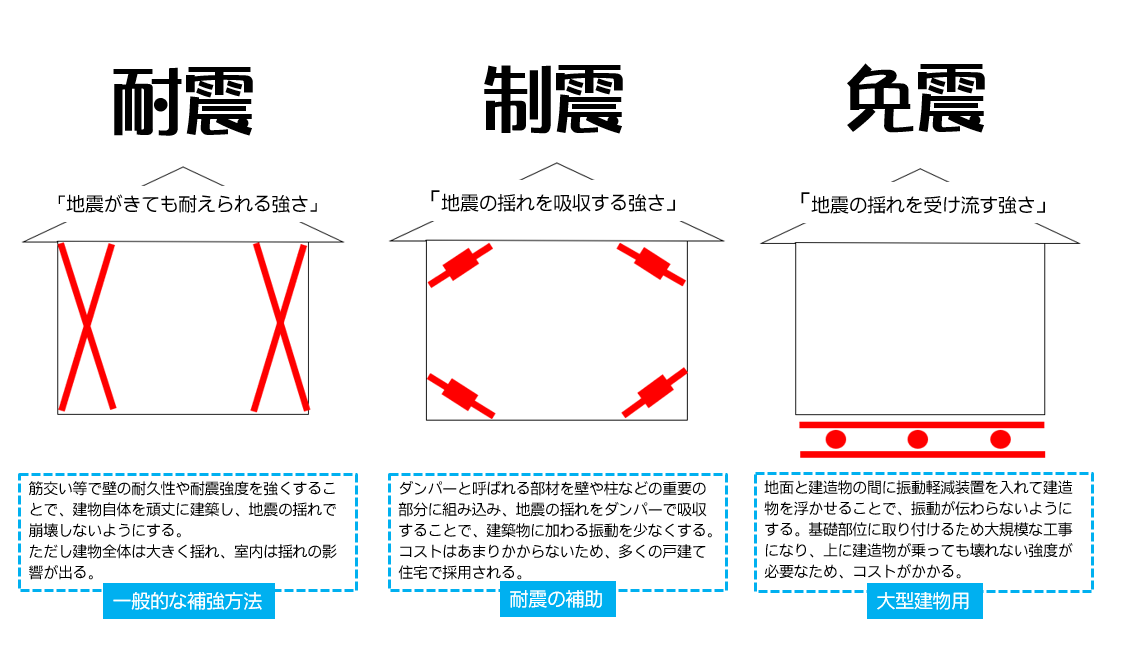

「耐震」だけでなく「制震」という技術

「耐震」とは柱、梁、壁、筋交いなどで家の構造体を強化することで、倒壊しないようにする建物構造のことで、現在ではほとんどの住宅が耐震構造となっています。そこにプラスしたい技術が「制震」の技術です。「制震」とは建物の骨組みに制震部材を設置し、揺れを吸収することで、「家」にダメージがいかないようにする技術です。地震が起きた後も生活は続いていきます。住み続けていくためには、1回の大きな地震から倒壊するのを防ぐだけではなく、可能な限り家の被害を最小限に抑える対策が必要です。

強い揺れ・繰り返しの揺れに最大限の効果を発揮

制震ダンパーMIRAIE(ミライエ)

大有工舎では耐震構造の家作りはもちろんのこと、国内新築木造住宅用制震ダンパー供給実績No.1企業の制震ダンパーMIRAIE(ミライエ)を標準装備しています。高層ビルや橋の制振に使われる技術を住宅に転用したものであり、建物の骨組みに制震部材(制震ダンパー)を設置することで、揺れを低減し、家を守る装置です。建物の揺れを最大95%低減できることが実証されています。

現行の年耐震基準で建てられた住宅は、震度6強から7程度の大きな地震でも、1回では倒壊しないように設計されていますが、この耐震基準は、本震から住宅を守ることを想定しており、その後の繰り返す地震までは考慮されていません。もし本震で住宅の構造躯体がダメージを受けていれば、それに続く地震の規模や回数によっては倒壊する可能性も高まります。MIRAIEは耐久性が高く、メンテナンスフリー、90年間制震特性はほとんど変わりません。一度取り付ければ、部品交換や点検などメンテナンスが一切不要で、次の代まで安心が続きます。

改修工事にはMAMORY(マモリー)

大有工舎では新築のお客様にMIRAIEを標準装備(2階建ての場合)していますが、MIRAIEは新築のみ使用可能な商品です。そこで「改修」工事にも使用可能な制震部材がMAMORY(マモリー)になります。MIRAIEと同じ住友ゴム工業が取り扱っている制震ダンパーで、建物の揺れを89%低減できることが実証されています。構造用面材や筋交いと併設できるため、住宅のデザインや間取りなど設計の自由度を損なうことなく設置できることが特徴です。

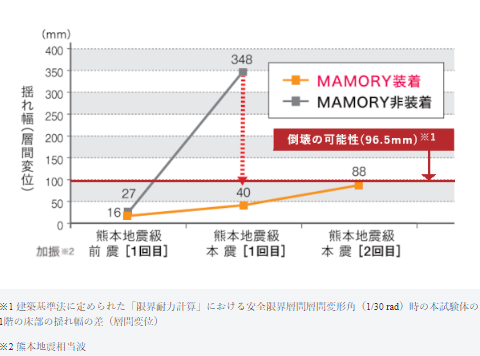

性能検証実験

京都大学防災研究所において、2017年2月に行ったMAMORYの性能検証実験をご紹介します。

一戸建て住宅の約80%を占めると言われる二階建ての住宅に対して、熊本地震の前震級の揺れを1回、本震級の揺れを2回加える実験です。1回目に加えた揺れでは、現行の耐震基準で倒壊されないよう設計されていることもあり、MAMORYの装着有無で結果に大きな差はありませんでした。しかし2回目の揺れの後、MAMORY非装着の住宅は約34cm揺れ幅があり、その後倒壊。一方MAMORYを装着した住宅は約4cmしか揺れ幅がなく、建物の揺れを89%低減し、倒壊しないことが実証されました。

(実験:住友ゴムHP 試験体:在来軸組工法、2階建、耐震等級3相当の壁量)

ゴムの技術で地震から家を守る

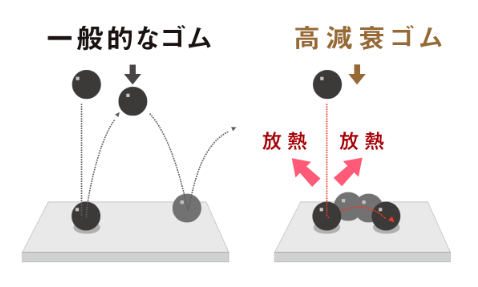

MIRAIE、MAMORYの性能の秘密は、内蔵されている「高減衰ゴム」にあります。同じ高さから、一般的なゴムのボールと、高減衰ゴムのボールを落としてみると、一般的なゴムのボールはよく跳ねるのに対し、高減衰ゴムのボールは全く跳ねません。高減衰ゴムが瞬時に運動エネルギーを熱エネルギーに変換し、吸収・発散するためです。高減衰ゴムが地震の振動エネルギーを熱に変換して吸収し、「揺れ」を吸収します。

能登半島地震 半壊・全壊0の実績

MIRAIEを導入した家は本震だけでなく余震による建物の揺れ幅を低減することで家本体を倒壊から守りました。能登半島地震でも、全壊半壊0の実績。

熊本地震の実績から、熊本城にもMIRAIEの制震技術が導入

2016年4月の熊本地震で、「MIRAIE[ミライエ]」を備えた132棟全てに半壊などの被害が及ばず、制震性能の高さは実証されました。その実績から、2017年2月10日より着工している熊本城天守閣の耐震改修工事に、住友ゴムの制震ダンパーを採用する事が決定し、大天守の最上階、小天守の最上階に設置されました。その他にも京都の東本願寺など様々な場所で設置されています。北海道から沖縄まで、気候の異なる屋外でも多数使用される信頼性の高い素材です。大有工舎は住友ゴムの正規代理店です。これから来る大地震に備え、制震ダンパーの導入も一度ご検討してみてはいかがでしょうか?ご自宅の耐震・制震対策についてお考えの方は、お気軽に大有工舎へご相談ください。

●参考文献

:MAMORY・MIRAIE住友ゴム工業株式会社HP、熊本市HP

https://miraie.srigroup.co.jp/

:NHK WEBニュース 1からわかる!南海トラフ巨大地震(1)死者は最悪32万人?!いったいなぜ?https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji100/

:国土交通省気象庁 南海トラフ地震について

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/index.html

NHK WEBニュース 1からわかる!南海トラフ巨大地震(1)死者は最悪32万人?!いったいなぜ?HK WEBニュース 1からわかる!南海トラフ巨大地震(1)死者は最悪32万人?!いったいなぜ?